Si vous vous intéressez à l’entrepreneuriat en biotechnologie, comprendre le rôle du Chief Scientific Officer (CSO, ou Directeur Scientifique, en bon français) est essentiel.

Je vous propose de consacrer les prochaines minutes à mieux comprendre, ou tout simplement découvrir, ses responsabilités, avec qui il interagit dans l’entreprise et en dehors, les parcours typiques pour accéder à ce poste et la rémunération associée.

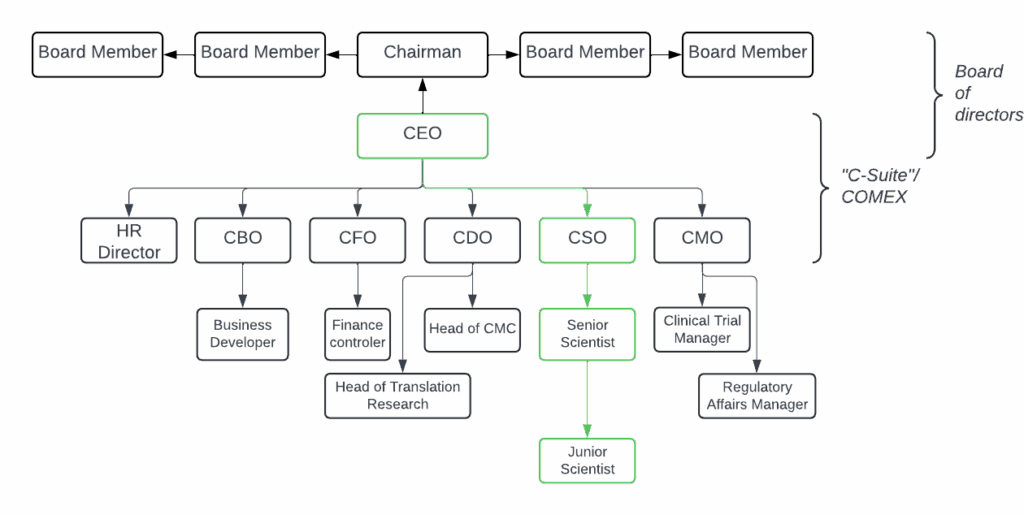

Avant de démarrer : dans le domaine des biotech thérapeutiques, sauf très rares exceptions (tel que le pharmacien responsable, en France), il n’y a pas de norme officielle pour définir un poste. Cela dépend des entreprises, de leurs tailles, de leurs histoires et de leurs équipes. Ce que je décris est valable uniquement pour une petite structure (de 2 à 50 personnes, par exemple) et représente une sorte de CSO « générique ».

Le CSO de Sanofi n’a évidemment pas le même descriptif de poste que celui d’une startup. De même, le CSO de la startup A n’aura pas non plus tout à fait les mêmes responsabilités que celui de la startup B.

Cela étant établi, que pouvons-nous dire de ces CSO ? Qu’attendent les investisseurs et les chercheurs de Future Therapeutics (notre exemple récurrent de startup imaginaire) de leur Directeur Scientifique ?

Rôle et responsabilités :

- Définir la stratégie scientifique

- Planifier et superviser les expérimentations

- Recruter

- Manager/Gérer une équipe

- Piloter les collaborations(avec le responsable du business develoment)

- Assurer une veille scientifique et technologique

- Superviser la propriété intellectuelle

- Communiquer les avancées scientifiques

Sa mission première est donc de définir la stratégie scientifique, c’est-à-dire se poser les questions suivantes :

- Quelles hypothèses tester ? (par exemple : bloquer la voie XY permet-il d’augmenter la production d’insuline sans provoquer d’hypoglycémie ?),

- Quelles technologies utiliser ? (anticorps monoclonaux, thérapies cellulaires, petites molécules chimiques, etc.)

- Quelles sont les cibles pharmacologiques pertinentes ? (Sur quel « bouton » biologique appuyer pour espérer obtenir un effet thérapeutique spécifique).

Planifier et superviser les expérimentations :

Une fois la stratégie établie, il faut maintenant définir un plan opérationnel et notamment décider de quelles expériences sont à réaliser pour :

(1) valider un mécanisme d’action (« je confirme que l’inhibition de XY permet bien d’obtenir l’effet pharmacologique souhaité »),

(2) choisir un candidat médicament (« l’anticorps AB1235x possède les caractéristiques cibles et c’est le meilleur parmi les différents anticorps disponibles »),

(3) démontrer la pertinence de ce choix à des investisseurs (existants ou potentiels).

Planifier :

En fonction de la taille de l’équipe scientifique, soit il conçoit lui-même les expériences à réaliser (les modèles à utiliser, les sous-traitants avec qui travailler, etc.) soit, à tout le moins, il relit et valide les propositions de ses collaborateurs.

Superviser :

Il suit le déroulé des expériences et discute les résultats, comme un directeur d’équipe le ferait dans un laboratoire académique.

Adapter :

Il peut demander à ses équipes de mettre en place de nouveaux modèles expérimentaux (« je décide que nous allons mettre en place un modèle murin de métastase osseuse, pour tester nos candidats médicaments. »), ou des nouvelles méthodes de mesure.

Recruter :

Si les compétences nécessaires ne sont pas disponibles en interne, il fait recruter les personnes qui les apporteront.

Manager/Gérer une équipe

Le Directeur Scientifique est le manager de l’équipe scientifique : il communique la vision d’ensemble qui doit permettre d’aligner les différentes équipes scientifiques (par exemple : translationnel, pharmacologie, chimie, biochimie) vers les objectifs stratégiques de l’entreprise.

En plus de l’exécution dans les temps du plan expérimental, ses performances de CSO se mesurent aussi à sa capacité à faire grandir ses collaborateurs, à les faire monter en compétences et en responsabilité. On attend de lui qu’il soit un bon manager !

Piloter les collaborations(avec le responsable du business develoment) :

- Future Therapeutics a besoin de tester un candidat médicament sur un modèle expérimental qui n’est pas disponible en interne et qui serait long et/ou coûteux à mettre en place ? Le CSO va identifier les équipes académiques qui maîtrisent la technique, approcher ces équipes et mettre en place le contenu de la collaboration. Le BD se chargera de la partie contractualisation.

- Future Therapeutics est approchée par une Big Pharma qui souhaite bénéficier de ses technologies propriétaires ? C’est le CSO qui va négocier le contenu de la collaboration scientifique, en tenant compte de la charge de travail de son équipe pour les projets internes déjà lancés.

Assurer une veille scientifique et technologique :

Pour rester pertinent à son poste, le CSO passe une partie de son temps à lire des publications scientifiques, assister à des congrès et surveiller les nouveaux brevets qui sont publiés. Il se tient informé des avancées dans le domaine pour orienter la recherche de l’entreprise.

Superviser la propriété intellectuelle :

Le CSO est l’inventeur en chef de l’entreprise. C’est vrai d’un point de vue symbolique mais aussi d’un point de vue pratique ! En effet, il a la responsabilité de suivre la rédaction des demandes de brevet, en collaboration rapprochée avec des ingénieurs brevets, internes ou externes, et il y est presque toujours listé comme un des inventeurs.

Communiquer les avancées scientifiques :

Communication externe :

Il supervise la rédaction des articles scientifiques ou des posters qui seront présentés dans des congrès. C’est lui qui réalise les principales présentations orales lors des événements scientifiques.

Communication interne :

Le CSO présente les avancées scientifiques de l’entreprise au comité de direction (le « CODIR », le groupe comprenant les différents chefs de service qui se réunit régulièrement pour piloter l’entreprise) mais aussi au conseil d’administration (le conseil représentant les actionnaires de l’entreprise pour surveiller l’efficacité de l’équipe dirigeante).

Il est responsable de l’exécution dans les délais du plan expérimental. Lorsque des jalons de type « Go/No Go » (est-ce qu’on continue ou est-ce qu’on arrête un projet) sont atteints, c’est lui qui est responsable de l’évaluation des aspects techniques et scientifiques qui seront ajoutés aux arguments business lorsque le CODIR doit prendre des décisions.

C’est notamment cette responsabilité de communiquer à des non-scientifiques qui le différencie d’un directeur de laboratoire académique. Le CSO doit savoir s’adresser à des personnes qui viennent de la finance, du marketing et du business de manière générale. Si on avait jusque-là uniquement travaillé dans un contexte universitaire, l’adaptation à ce nouveau contexte n’est pas toujours aisée.

Formation

Il est systématiquement docteur en sciences, généralement dans les spécialités du type « biologie moléculaire », « génétique » ou « physiologie ». Comme beaucoup de PhD (l’acronyme pour Docteur en Science dans les pays anglophones (PhD vient de « Philisophiae Doctor »)) il peut avoir une expertise « expérimentale » (c’est, par exemple, un pro de « l’électrophysiologie sur cellule unique »). Comme tous les docteurs en science, il est spécialiste d’un domaine qu’il connaît particulièrement en détail. Cela peut être une maladie et ses origines génétiques (c’est, par exemple, un expert des différentes mutations génétiques causant la mucoviscidose), ou un type d’outils expérimentaux (ex : la construction et le criblage par « phage display » de banque synthétique d’anticorps humains).

Parcours professionnel

Il y a trois chemins principaux pour arriver au poste de CSO.

1. Fondateur scientifique :

Le chemin le plus court, c’est quand son travail à l’université est la base scientifique sur laquelle est lancée une startup. Si l’entreprenariat l’intéresse, il sera alors un des cofondateurs de l’entreprise, ou en tout cas un de ses tout premiers employés. Dans ce contexte, il sera souvent le plus jeune dans le comité de direction, les autres postes requérant nécessairement plus d’expérience professionnelle.

S’il est performant à son poste, cette première expérience sera considérée comme « validée » et il pourra prétendre à d’autres postes de CSO par la suite, en tout cas dans des entreprises de tailles équivalentes.

2. Analyste en capital-risque :

Après un ou deux stages post-doctoraux, le jeune docteur peut décider qu’il n’est pas fait pour l’environnement académique et trouver un poste d’analyste dans un fonds de capital-risque. Il devra :

- Produire des analyses de différents domaines scientifiques, de différentes approches thérapeutiques.

- Aider les directeurs d’investissement à évaluer la pertinence des projets de startups qui cherchent des investisseurs.

Un analyste développe rapidement une excellente connaissance du secteur biotech. Il est exposé à de nombreux concepts thérapeutiques et à de nombreuses startups.

Il n’est pas rare qu’à un certain point, l’équipe du fonds d’investissement demande à un de ses analystes (sénior) de rejoindre un projet qui aurait besoin d’un CSO venant de l’extérieur (si le projet vient d’un laboratoire académique dont le directeur ne souhaite pas travailler directement pour la startup).

3. Carrière « big pharma » :

Il y a un chemin, qui ressemble plus à une progression de carrière classique, qui consiste à rentrer dans l’industrie en tant que « chercheur » (décrit souvent par son terme anglais « scientist »), puis à gravir les échelons au fur et à mesure du développement de ses compétences et donc de ses responsabilités en termes de management (de personnes et de budgets). À un certain point, ces compétences sont transposables dans un contexte startup biotech, et des fonds d’investissement qui créent une nouvelle startup recrutent parfois ce type de profil pour le poste de CSO.

Rémunération

C’est un poste bien rémunéré, bien que souvent moins que celui de CEO ou de CFO. Dans une petite structure, un salaire brut supérieur à 100 K€ est commun, sans compter d’éventuelles primes sur objectifs. S’il est cofondateur de la startup, il a sûrement obtenu une partie du capital à sa création. Si ce n’est pas le cas, il recevra néanmoins des stocks options avec un système de « vesting » (acquisition progressive de droits sur les actions de l’entreprise) sur plusieurs années, pour encourager un investissement de « long terme ».

Conclusion

Un bon CSO est à la fois un chercheur capable de parier sur les bonnes hypothèses scientifiques et un bon gestionnaire. En plus de son appétence pour la science, il doit avoir une vision « appliquée » de ce qui dans cette science pourrait se transformer en médicament. Il doit avoir une capacité à avoir une vision stratégique globale, incorporant les aspects technico-scientifiques et business.

C’est peut-être vous, ou le futur vous ?

À bientôt 🙂